09/03/2011

Ouhans : le village des traditions

Hier soir, j'étais sur mon ordi, profitant goulûment de mon ADSL tout neuf.

Quand mon épouse est venue me chercher.

"Monte, des jeunes gens et jeunes filles veulent te voir".

Maugréant je ne sais quoi, je monte mon étage, et là je me dis qu'effectivement, si mon épouse ne m'avait pas appelé, j'aurais manqué quelque chose.

Hier, c'était mardi-gras, et ces enfants n'ont pas manqué à la tradition :

Je ne sais pas vous, mais pour moi qui ai été élevé dans un placard à balais au sixième étage d'un immeuble Parisien, de voir que ces vieilles traditions sont toujours là (une des jeunes filles m'a dit "à partir de demain, on mange moins pendant 40 jours") m'a touché.

Les nouvelles modes artificielles n'ont pas pris ici : pas de sorcière le 31 octobre, ni de St Patrick le 17 mars.

Et c'est tant mieux.

Je vous embrasse

19:32 Publié dans beaux moments | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : ouhans

08/03/2011

Un truc qui ne m'était jamais arrivé depuis 32 ans...

La photo de famille de mes collègues, chef compris. (mon épouse à droite)

Mon dernier pot de départ date de septembre 1979, à Grenoble.

Millau (79/80) j'en suis parti dans un triste état (moins 30 kilos de janvier à juillet).

Embrun (80/87) j'aurais pu le faire mais dans le contexte de fermeture programmée du centre je n'en ai pas eu le courage.

Mende, inutile d'en dire plus..

Vannes, je voulais faire un pot, pour bien savourer mon départ, mais je savais que personne ne viendrait.

Quand à Biarritz, alors que j'avais été le seul à avoir tous mes collègues à ma table, il a suffi du retour d'une brebis galeuse et d'un néo-chef vraiment pas fait pour la fonction pour que je parte en courant.

Je reçois d'ailleurs toujours des mails du personnel de l'aéroport...

Enfin, ici, ayant été admis, respecté, aidé, j'ai pu terminer ma carrière en beauté.

Cette photo-là je vais la faire encadrer, tant je suis content qu'elle ait pu être prise.

Je vous embrasse

12:35 Publié dans beaux moments, ceux que j'aime, moi | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : collègues adorables

07/02/2011

Le crêt Monniot : un panorama remarquable

A seulement 14 km de chez moi, on y accède par une route tout à fait correcte.

Ce lieu est connu pour sa vue exceptionnelle du Mont-Blanc.

Et c'est vrai que le sommet des Alpes y apparaît dans toute sa majesté.

Mais si vous ne venez que pour ça, certes vous verrez le Mont-Blanc, mais aussi ce paysage :

Paysage Jurassien typique, mais qu'on pourrait qualifier d'assez commun.

Néanmoins, certains jours (jamais en été) l'air est si limpide que, avec une bonne paire de jumelles, on peut voir plus de détails :

Et là, le Mont-Blanc, il passe en seconde zone ! Car les glaciers que vous voyez au loin sont à plus de cent, voire cent cinquante kilomètres !

Et là, le Mont-Blanc, il passe en seconde zone ! Car les glaciers que vous voyez au loin sont à plus de cent, voire cent cinquante kilomètres !

Sur la photo ci-dessus on peut voir respectivement de gauche à droite (pour les principaux):

L'Eiger, le Finsterarrhorn (4274m), la Jungfrau (4158m), l'Aletchshorn (4182m), Le Weishorn (4505m), le Mont Rose - frontière avec l'Italie - (4634m) et le Cervin (4478m).

Bien entendu, la vue porte largement au-delà de la photo, qui commence à gauche par le Titlis et à droite par les Dents du Midi et le Mont Blanc. Bref, pas loin de 180 km de massif !

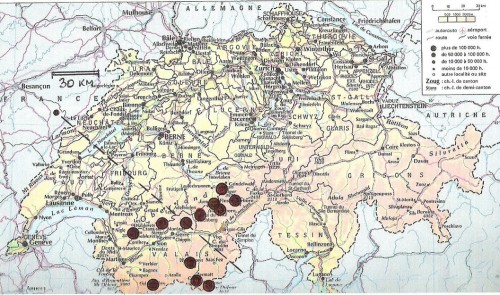

Mais, étant bien connu qu'un petit croquis vaut mieux qu'un long discours, voici une carte qui illustrera parfaitement mon propos :

(le trait en pointillé représente le grosso-modo le sud-est, c'est à dire la direction de la ferme)

Sur ce je pars faire mes deux jours à Lons, à mercredi soir.

Je vous embrasse.

15:19 Publié dans beaux moments, Loisirs, Voyage | Lien permanent | Commentaires (6)

05/02/2011

Carton ROUGE pour la Percée du vin JAUNE

Oui, beaucoup de cartons rouges en ce moment !

La Percée du vin jaune est une visite conviviale d'un village ou d'une petite ville, organisée tous les ans dans une localité du Jura.

Pour un droit d'entrée de 12 euros, on vous donne un verre-souvenir rempli de tickets jaunes ou violets.

Le verre se met autour du cou

et chaque ticket vous donne droit à un verre (rempli au tiers) soit de Vin Jaune, soit de Macvin (l'apéritif jurassien) soit de vin d'Arbois, soit de Crémant du Jura, à chercher à dans des caveaux dont les villages jurassiens sont truffés.

et chaque ticket vous donne droit à un verre (rempli au tiers) soit de Vin Jaune, soit de Macvin (l'apéritif jurassien) soit de vin d'Arbois, soit de Crémant du Jura, à chercher à dans des caveaux dont les villages jurassiens sont truffés.

J'y suis allé en 2008 et 2010, et je dois dire que c'était sympa de se balader à pied en train de déguster son verre de Jura. J'en avais même fait une note en 2008 tant j'avais été content.

http://cicatrice.blogs.psychologies.com/cicatrice/2008/02...

En principe pour celui qui veut y aller seul, un vaste choix de transports en commun est organisé pour la circonstance.

Beaucoup de compagnies de car, mais aussi des TER, qui amènent les gens (et les ramènent) dans les 4 coins de Franche-Comté, et même en Suisse.

Autrement il y a la solution du "SAM". Celui qui ne boit pas et peut donc emmener du monde.

Mais le "SAM" est désormais interdit à la Percée !!

Alors que l'an passé, nous avions été à Poligny mon épouse et moi, j'avais pris un seul verre, mon épouse ne pouvant pas boire un verre d'alcool. Sans problème,

cette année, à Arbois (et non pas "en"Arbois, Arbois n'a jamais été un Etat, comme Avignon) nous avons, pour avoir le droit de déambuler dans la ville cernée de barrières, été forcés, je dis bien forcés de prendre deux verres et vingt tickets de dégustation !!

Malgré mes explications sur le fait que mon épouse n'a pas le droit de boire une goutte d'alcool, mais qu'elle a envie de participer avec moi à la fête, rien n'y a fait.

C'est Niet. Soit on rentre avec deux verres et 20 tickets, soit mon épouse m'attend derrière les barrières.

Pas question de la laisser, je prends - non sans souligner que les autres années ce n'était pas comme ça - les deux verres et les 20 tickets.

Et là, que dois-je faire ?

- consommer tous mes tickets, pour ne pas y perdre ?

- Ne consommer que ma part et donner les autres tickets à quelqu'un ?

- Consommer un peu plus que ma part, et vendre aux enchères ce qui me reste ?

Ce que j'ai fait. J'ai dégusté 11 verres - mais surtout des "jaunes" - et j'ai gardé les 9 autres pour les vendre en tant que souvenirs sur e-bay ou Price Minister.

Mais tout le monde ne pense pas forcément comme moi et mon épouse.

Laquelle aurait pu dire "allez, un petit verre ou deux, s'il te plaît", chose que je n'aurais pas su lui refuser. Ce qui provoquait illico une crise.

Moi-même j'aurais pu rester ferme avec mon épouse et me taper les 20 dégustations.

Et là, bonjour le taux d'alcoolémie !

En déambulant j'ai croisé des pompiers, prêts à partir pour une éventuelle urgence, et je leur ai demandé de ce qu'ils pensaient du procédé : forcer les gens à boire de l'alcool, avec tout ce que ça peut entraîner.

Ils ne savaient pas trop quoi répondre...

J'adore ce genre de promenade bacchique, mais c'est la dernière fois que j'y vais.

Messieurs les organisateurs, vous avez franchi la ligne en voulant faire le plus de profit possible au mépris de la santé publique.

Je vous embrasse.

20:33 Publié dans arnaques, beaux moments, moi | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : percée du vin jaune

03/12/2010

Mes 100 jours de bonheur (novembre 2002/mi-février 2003)

Vont suivre 100 jours de, je n'hésite pas à le dire, de bonheur. Tout va me sourire...

D'abord, début novembre, j'envoie du boulot un mail à Nat pour lui dire que j'ai été ravi de cette après-midi, et que j'espère qu'elle sera suivie de beaucoup d'autres. Et je lui demande où je dois lui envoyer les photos prises à Paris. Car en plus, j'ai pu faire des photos de nous trois !!!

Elle me répond aussitôt : "moi aussi j'ai été ravie de cette après-midi, pour les photos tu me les montreras quand vous reviendrez à Paris. Je t'embrasse."

Je t'embrasse ! J'ai gardé soigneusement ce mail que je n'hésite pas à qualifier d'historique, et qui sera le point de départ de nouvelles conversations téléphoniques...

Durant lesquelles je m'aperçois qu'elle n'est pas contre ce nouveau statut dans nos relations, l'essentiel étant qu'on reste en contact l'un avec l'autre. En attendant mieux bien sûr..

En décembre arrive mon cousin/frère Jean-Yves. Plus cousin que frère sur ce coup-là, car il faudra que je le supplie pour qu'il fasse les 55 km qui séparent Lorient de Vannes.

De son côté il se demande aussi pourquoi ce cousin que pendant trois ans il a soutenu à bout de bras - et à bout de mails - arbore en permanence une mine réjouie... Je lui aurais donc menti à l'insu de son plein gré ?

C'est vrai que j'ai presque en permanence le sourire aux lèvres, malgré un environnement familial pas terrible.

Je m'empresse de lui donner les dernières nouvelles sur le front Nathalique ce qui a l'air ne lui lui faire ni chaud ni froid...

Ma fille, me voyant ragaillardi, a décidé de s'arrêter de fumer, et ça la rend très tendue. Mon épouse se comporte.... comme d'habitude et ça fait parfois de fortes frictions, où je dois m'interposer.

Je ne pourrai hélas pas toujours le faire car de temps en temps, je suis quand même au boulot ! Et pendant les vacances de Noël arrive un grand clash entre mère et fille. Cette dernière a carrément quitté la maison, arguant qu'elle est majeure, et s'est réfugiée temporairement chez une copine à elle.

Pas des plus fréquentables à l'époque....

J'essaie alors la solution que j'avais utilisée la fois précédente, à savoir lui faire passer quelques jours chez les cousins de Lorient. Mais ceux-ci sont en vacances....

Que faire ? Impensable qu'elle revienne tout de suite à la maison - si elle veut bien y revenir - et je ne suis pas très rassuré de la voir chez cette copine.

La solution, inattendue, inespérée, viendra de...

Nathalie !

A qui je raconte tout cela dans une conversation téléphonique et qui me dit "écoute, pas de problème pour la prendre chez moi à Paris, le temps que les choses se tassent..."

Ma fille serait d'accord.

Sans demander l'avis de ma bourgeoise, je file à la gare, et je découvre alors que tous les trains Vannes-Paris et Paris-Vannes sont complets pour toutes les vacances.

"il vous reste la solution de partir de Rennes ou Nantes", me dit la vendeuse.

Là non plus je ne réfléchis pas plus de 10 secondes, et demande un aller-retour Rennes-Paris. Je l'amènerai et la reprendrai à Rennes. 400 km en tout, mais cela en vaut la peine.

Quand j'annonce la nouvelle à chère et tendre, elle est estomaquée !

Le 18 décembre c'est l'anniversaire de Nat, et je lui achète une belle montre, avec un mot presque doux !

Montre qui sera fort bien reçue par l'intéressée, et qui sera même émue aux larmes...

Ce séjour entre nanas se passera bien, malgré la vague de froid qui s'abat sur la capitale et qui fera supprimer pas mal de trains de banlieue. Dont ceux de Montparnasse, bien sûr.

Mon épouse est calmée quand on va récupérer notre fille à Rennes, Rennes que je rallie désormais en une bonne heure et demie, bref en respectant les vitesses limites. Car je tiens à la vie désormais...

Au boulot l'ambiance est meilleure, mais ce n'est pas encore le top. Et sortent les emplois à pourvoir pour septembre.

Dedans je vois : BESANCON, brigade de réserve.

Ce qui signifie que je serais basé à Besançon, mais que je devrais renforcer les centres qui manquent temporairement de personnel, et ce dans toute la France.

Donc, des "vacances" pour moi, loin de ma mégère non apprivoisée. Et peut-être des étapes par Paris ?? En plus le quasi-doublement de mon salaire !

Mon épouse est d'accord, en ayant un peu marre du climat breton et séduite par mon dernier argument.

Début février je téléphone à la DRH pour savoir si j'ai des chances, on me répond que je suis le seul demandeur, et que j'ai 99% d'obtenir le poste.

A ce stade, je me demande si, vraiment, j'ai enfin mangé mon pain noir, ce foutu pain que je m'avale désormais depuis 5 ans, voire 8 si je compte les années-tortionnaires.

Il y aurait-il une justice ? Devrai-je enfin arrêter de "payer" ? Pour je ne sais pas quoi d'ailleurs...

Bref laissez-moi vous dire que je savoure, jour après jour, heure après heure, minute après minute, ces instants-là...

(à suivre)

18:25 Publié dans beaux moments, moi | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : bonheur

10/11/2010

De nouveau autonome

Donc, vacances en Alsace. Bien entendu, c'est mon épouse qui conduit. Et je me dois de dire qu'elle le fait de façon kamikaze...

Déà, à Vannes, elle roule allègrement à 70/80 en ville, à 140 sur la nationale à 2x2 voies, là on arrive au bouquet avec ce parcours. Elle va bourrer à près de 160 sur l'autoroute, afin de s'éloigner le plus possible de Paris.

Mais bonjour le voyage du lendemain ! Dépassements sans visibilité, excès de vitesse incessants, bref, on réussit à parcourir 450 km en moins de 4h (pause déjeuner déduite).

La location est pourrie, située sous un grenier, et la température sera étouffante, jamais le thermomètre ne voudra descendre, même au petit matin, sous les 20 degrés.

Alors ce sera la montagne. Montagne Allemande d'abord, au-dessus de Freiburg-en Breisgau. A 1200m on respire ! Mais, sur le retour, mon épouse brûle un stop en arrivant sur une nationale très fréquentée. La voirure qui arrivait manquera de faire un tonneau pour nous éviter. Je pense que l'on aurait été en France, c'était l'accident grave.

Stop. Oui, comme le panneau. Je souhaite mourir, certes, mais pas à finir sur un fauteuil roulant, j'en ai déjà parlé !

Le 15 c'est le corso fleuri de Sélestat, dont elle me parlait sans cesse en en disant que c'était la 8ème merveille du monde. On aime ou on aime pas !

Il y a un monde fou, et c'est toujours sous le cagnard que se déroule la cérémonie. Au bout de deux heures de suée et conversation beauf tendance Sarko avec ses copains Alsaciens connus en cure, je commence à dire à chère et tendre que bon, ça serait bien qu'on bouge de là.

"Non."

C'est elle la chauffeuse, je ne peux rien faire.

Mais elle va en rajouter, me tendant devant l'assemblée de ses copains alsaciens les clés de contact.

"Prends la voiture, si tu as chaud".

Rire général de l'assemblée, sauf ma fille qui a honte. Honte de son père qui n'est même pas foutu de conduire une bagnole. Quel âge avait-elle la dernière fois que je conduisais avec elle à bord ? 13 ans ? 14 peut être ?

Sans rien dire, et serrant les dents, je me dirige vers le parking. J'ouvre la voiture et m'asseois sur le siège du conducteur.

Je reste un bon quart d'heure à me demander ce que je dois faire. Rentrer la queue basse devant ma chère et tendre, ses copains de boisson et ma fille, ou tenter ma chance ?

Je me souviens de la façon dont j'avais appris à faire du vélo.

Contact. Par chance je n'ai pas à faire de créneau. Je roule en première sur une centaine de mètres, puis, sur la grande avenue, j'ose me mettre en seconde.. Ca klaxonne de partout, mais mon tit gars, quand on est au bal c'est pour danser !

Je sors de Sélestat, et là je fais des pointes à 50/60, jusqu'au rond-point de l'autoroute. Je continue sur ma lancée, et je prends alors sur la gauche une route de montagne.

Sauvé ! Car la montagne, c'est là que je suis né en tant que conducteur, et on ne peut pas y passer la 5ème !

Arrivé en haut, vers 700m d'altitude, je coupe le contact.

Je l'ai fait !

Pendant ce temps, mon épouse s'affole en ne voyant plus la Fiat, et commence à se poser des questions...

La descente se fera encore plus facilement, et quand j'arriverai sur la Nationale, je roulerai presque à vitesse normale (selon le code de la route, pas selon les Alsaciens...)

Et c'est fier comme Artaban que je vais me stationner devant la maison des beaufs, devant ma fille émerveillée et mon épouse très en colère.

Elle le sent, c'est fini, elle n'aura plus cette autorité sur moi. Tel que je me sens, je saurai conduire comme avant d'ici peu.

Je ferai une grande partie de la route du retour, saluant Vitry le François comme ma première ville à traverser en tant que "nouveau" conducteur.

Arrivée le soir à Noisy le Grand, dans notre Formule 1 interface, qui fait communiquer à la fois la route et le RER.

Après 5 ans d'interruption, je sais à nouveau conduire....

Mais le temps a passé aussi pour ma fille, car je découvre dans un cahier normalement destiné au français des mots assez osés concernant notre jeune voisin Florian, qui fait tourner toutes les têtes féminines du lotissement.

Notamment cette phrase : "ah, j'aimerais tant voir ton fier pénis dressé..."

A la fin de ces vacances, deux certitudes : Je sais de nouveau conduire, et ma fille est une pure hétéro!

Au passage à Paris, mon sentiment pour Nat est encore plus fort. Car, j’avais oublié de le préciser, son congé-formation n’a bien sûr pas marché (on ne reprend pas ses études à 29 ans, après une si longue interruption) et elle a dû aller là où personne ne voulait. C'est-à-dire Trappes dans la banlieue parisienne..

Elle est donc à moins de 25 km de moi, peut-être même tout près, si jamais elle aussi va passer ce chaud samedi d’été dans la capitale.

Je n’avais pas été à Trappes depuis 1972, j’en avais le souvenir d’une petite cité pavillonnaire sans histoire, à côté duquel notre bâtiment météo des années 20 faisait une grosse tache.

Pour sortir de la Région Parisienne, j'avais prévu l'itinéraire suivant: Mon épouse d’abord au volant, on prend l'A4, à 2 km de l'hôtel, puis l'A86 jusqu'à Palaiseau puis l'A10 et on rejoint la N10 à Rambouillet où on mangera. De Rambouillet au Mans par la nationale, moi au volant puis jusqu'à Vannes par l'autoroute, toujours moi au volant.

Ca commence pas trop mal, la circulation est fluide pour Paris, on suit l'A86 sans encombre.

Jusqu'à Antony.

A86 coupée. Il faut dire (on l'a vu à Paris la veille) que la moitié des lignes RER et métro sont coupées au mois d'août. Paris, première ville touristique du monde, bravo la RATP..

Donc on suit la déviation, on suit, on suit....

Je n'ai pas besoin de lire ma carte pour voir où on va atterrir. Mais je la prends quand même, et je constate qu'effectivement....on va tout droit vers Trappes! Ma fille prend la carte, elle a compris aussi. Mon épouse, elle, ne comprend que lorsqu'on franchit le panneau " Trappes ".

Dieu que ça a changé ! A présent, le bâtiment de l’entreprise non seulement ne fait plus tache, mais « humanise » le décor.

C’est là que je vois dans quel univers évolue ma Nathalie, cette fille du soleil. Curieusement je pense à Pompon, son petit cochon d'Inde, que l'on emmenait souvent faire manger un peu d'herbe dans les prés environnants.

Je pense à son cadre de vie, ces lugubres HLM, qu'elle avait cru quitter en 92, et d'où elle n'ose sûrement pas sortir après huit heures du soir...

Deux vies gâchées, par la faute d'une saloperie.

Je terminais ma lettre à l' "ordure" par "va voir tes cocotiers et fous moi la paix ".

Non.

Trop facile.

Je ne lui foutrai pas la paix. Je vais me consacrer désormais à lui bousiller sa vie, comme il a bousillé la mienne. Et celle de Nat. A moins qu’elle s’en soit sortie....

En attendant, à Vannes, c’est reparti avec les réunions ! Pour celle du 27 septembre j’aurais dû prendre un casque….

On me reproche de mettre une mauvaise ambiance avec les chefs de Rennes. Car côté travail, je ne laisse rien passer désormais.

Egalement de téléphoner à mon épouse et à me faire téléphoner par elle. Sic ! Je n’ai hélas rien inventé.

Mais, pire – et là je suis un peu fautif – si je tape mes « mémoires » de chez moi, je tape mon journal « live » de là-bas. Et comme à l’époque je ne connais rien en informatique, bonjour les traces que je laisse ! Il y en a partout…

Enfin le chef me fait savoir qu’il faudrait que j’arrête ma correspondance par mails. Dont celle avec Jean-Yves (mon cousin/frère), qui est heureusement là pour mes fameux « creux ». Il m’est arrivé plusieurs fois de prendre la voiture en pleine nuit pou aller pleurer auprès de lui. Qui est en décalage horaire de 12 heures, ne l’oublions pas.

Bref, on essaie de me couper tous les moyens par lesquels j’essaie de m’en sortir : journal intime, coups de fil, mails. Alors que les autres collègues, eux, ne se gêneront pas.

Mais c’est de bonne guerre : Pour justifier le fait que l’ancien chef devant mon incompétence voulait m’éjecter du centre, à présent que je redeviens compétent il faut trouver d’autres prétextes…

Enfin bref, je ressors de la réunion complètement démoli. Je fais remarquer au passage au tout nouveau chef qui vient d’arriver, et sur lequel j’avais fondé de gros espoirs, qu'à chaque réunion j'ai l'impression de passer au tribunal. Il a l'air très gêné, et ne dit rien.

Un des harceleurs, celui aux doubles initiales, qui avait oublié quelque chose, entend tout ça. Ca ne me gêne pas, et je leur dis " s'il faut que je parte, je partirai... ".

C'est du reste ce que je viens de décider.

Je ne peux pas rester à Vannes, je sais que si je ne demande pas de mutation ou si je ne revois pas Nathalie j’y laisserai ma peau.

Je passerai à l'acte, pour enfin "me reposer", pour qu'on me foute la paix.

Cela devient à présent une question de vie ou de mort...

(à suivre)

18:20 Publié dans beaux moments, moi, psy | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : volonté

06/11/2010

Lons la belle

Mes allées et venues font que je redécouvre la ville où j'ai pourtant passé 4 ans.

Au tout début, alors qu'on cherchait à se loger à Lons Le Saunier, je penchais non pas pour un appartement, mais pour une petite maison de ville avec jardinet de l'autre côté.

Avantages : une maison, donc l'indépendance, le côté jardinet et surtout... habiter le centre-ville. VILLE étant du reste un peu exagéré, pas de circulation infernale dans ce centre-là, ni de problèmes de stationnement.

Et puis, j'ai fini par céder à Madame : une "vraie" maison, avec quelques mètres carrés de pelouse, dans un lotissement à... 2 km du centre en question.

En contrebas une route communale qui, par la grâce d'un bon goudronnage est devenue une excellente déviation pour la nationale. Environ 2000 voitures par heure, et pas mal de camions!

Au début, on a essayé de faire un peu de marche à pied. Mais on s'est vite aperçus que sans une "approche" en voiture, c'était plus pénible qu'autre chose. Et surtout dangereux car pas de trottoirs !

Et du coup on est restés chez nous, mises à part quelques sorties (3 en tout sur 3 ans et demie) et on n'a pas vu Lons évoluer.

Pour mon épouse, ce qu'elle voyait de la ville c'était la rocade à 4 voies qui la menait à Géant ou à Inter.

Et pour moi, la même rocade plus quelques feux tricolores.

Au tout début, j'ai bien essayé, au sortir du taf à 17h, de me balader dans la ville. Mais je me suis fait prestement rappeler à l'ordre par ma chère et tendre, qui soupçonnait là quelque rendez-vous galant...

Et pourtant, tout de suite nous sommes tombés amoureux de cette ville. C'était il y a pile 25 ans. A l'époque je savais que le centre des Hautes-Alpes était condamné, aussi regardai-je où nous pourrions poser nos sacs. Mais hélas, Lons était inaccessible, et le restera. Y compris en 1997 où je pensais pouvoir enfin décrocher la timbale.

J'y viendrai souvent en vacances. Mais l'été seulement. Chez un ami/collègue qui n'habitait pas le centre-ville.

La seule fois où mon épouse et moi aurions pu nous rendre compte de l'ambiance de Lons le Saunier, c'était quand nous cherchions à nous loger, fin 2006.

Mais on était le 31 décembre et depuis 16 heures, tout était fermé ou presque, et le restera durant notre séjour. Lugubre, pour tout dire, et le réveillon se fera... dans une pizzéria !

C'est donc à présent que je n'y habite plus (même si j'y travaille encore) que non pas je découvre, mais je redécouvre Lons le Saunier. Suivant mon programme électoral de mars 2008 (je m'étais présenté aux municipales... oui !) une grande partie des ruelles a été piétonnisée. Le plan de circulation "en entonnoir" que vitupérait l'automobiliste que j'ai été, fait que finalement le centre se trouve à l'écart de toute circulation. Et que dans le calme on peut y trouver une certaine paix, jusqu'à 23h, heure où - comme partout - les loubards des cités viennent fiche leur bordel.

Ainsi je redécouvre cette splendide Rue du Commerce toute en arcades, également les rues adjacentes, avec leurs "traboules" comme à Lyon la voisine. C'est à dire que d'une rue on peut passer à une autre à travers des cours, voire des escaliers.

Le parc des Thermes, dont je m'aperçois tardivement qu'il possède deux petits ruisseaux !

Les petits chemins près de mon lieu de travail tracés au milieu des anciennes vignes...

Hier j'ai découvert au centre-ville un "resto à pâtes" ou, tenez-vous bien, vous pouvez faire un repas complet (avec boisson et dessert, dont des petits fours) pour même pas 6 euros !!

J'y retourne tout à l'heure...

Et puis cette ambiance, cette ambiance dite "provinciale" que seuls les anciens parisiens peuvent apprécier, goûter.

Depuis 12 ans j'habite certes une maison (Séné, Biarritz, Boucau, Lons, Ouhans) mais pour la majorité d'entre elles situées en banlieue. Banlieue de Vannes pour Séné, donc voiture indispensable après les heures des bus. Banlieue de Bayonne à Boucau, même chose. Et idem pour la dernière maison, les confins de Lons le Saunier.

Il n'y qu'à Biarritz (2003) où j'ai pu goûter aux charmes de la ville.

Là, j'habite Ouhans, dans le Odou, dans un petit village où il y a de la vie. C'est un village, avec des maisons du XVème siècle, avec une âme et un passé.

Pas de ces banlieues qui sont considérées comme "cambrousse" par les citadins, et comme "faubourg" par les vrais ruraux. A Ouhans, tout est authentique, et de mon balcon je vois de vraies vaches, et non pas l'usine de la Vache qui rit, longée au hasard des courses.

Je vous embrasse.

17:40 Publié dans beaux moments, moi, Voyage | Lien permanent | Commentaires (4)

19/09/2010

Finalement on s'habitue (1985/1991)

C'est le titre d'une chanson de Guichard, mais le sens des paroles n'est pas du tout le même.

Peu à peu le calme reviendra, ponctué de crises de plus en plus espacées.

Nous quittons Embrun en 1987, sachant que ce centre est condamné à fermer. Et c'est en Lozère, à Mende, que nous atterrirons.

Ville qui a besoin qu'on gratte un peu pour se donner entièrement. Le touriste pressé qui traversera Mende un guide à la main n'aura rien vu de ses secrets, comme par exemple certaines cours intérieures ou des escaliers monumentaux. Sans parler des toits, il faut lever les yeux quand on se balade dans Mende ! Voire dans certains cas les baisser

ne serait-ce que pour accéder à ceci, les eaux souterraines se faufilant parmi les vieilles maisons.

ne serait-ce que pour accéder à ceci, les eaux souterraines se faufilant parmi les vieilles maisons.

Pendant 5 ans, de 1987 à 1992, à chaque fois que j'irai au boulot (à pied) je me dirai "mais qu'est-ce que tu as comme chance d'habiter un endroit pareil" !

La montagne et le midi, tout ça réuni. La Montagne parce que Mende se situe à 750m d'altitude. On le sent bien l'hiver !

Le Midi parce que Mende est plus au sud que Montélimar.

Je ne mettrai pas longtemps à me retrouver derrière les platines, d'abord dans une locale, Mende-Radio, puis carrément sur Nostalgie-Lozère où j'animerai une émission intitulée "la nostalgie des auditeurs".

Je me ferai aussi des amis, surtout un qui sera en plus mon collègue de boulot. Je serai témoin à son mariage en 1990.

Le boulot, pépère. On n'est que trois (plus le chef) et "grâce" à un savant saucissonnage des heures, on arriver à bosser 5 jours par semaine, tout en commençant à 6h15 !

En 1989 je passerai un concours, l'équivalent de celui de directeur d'école, et je serai 4ème.

Cela aura un effet immédiat sur la paye....

Notre fille a trouvé une école, une petite école située à quelques centaines de mètres de chez nous.

Nous habitons dans un superbe duplex, que nous louons pour une bouchée de pain (l'équivalent de 400 euros actuels), avec une superbe vue sur les montagnes toutes proches.

Oh, certes beaucoup moins spectaculaires que celles des Hautes-Alpes, mais aussi plus accessibles.

Tiens, pour répondre à Cri-Cri sur son com du 17, il m'arrivait souvent de grimper en haut de ladite montagne (1045 m) par un chemin de croix, et de redescendre par la route. Route que les cyclistes connaissent bien sous le nom de "montée Jalabert"...

Deux points noirs ont jalonné ces 5 années 87/91 : d'abord ma santé, une anémie causée par des hémorragies anales, qui me verra passer 8 jours à l'hôpital pour me faire transfuser. Mais une fois l'anémie passée on s'attaquera au vif du sujet, c'est à dire...mon anus.

A présent je peux le dire, à tous ceux qui l'envisagent, que ce soit vraiment une question de vie ou de mort. Car cela fait horriblement mal, et pendant des mois et des mois.

Et aussi, comme je l'avais dit, l'éviction de mes parents par ma chère et tendre, qui se sont retrouvés dehors sous la neige le jour de Noël 1990 et qui ont dû prendre un taxi pour revenir chez eux.

C'est ce jour-là que je me suis dit que tôt ou tard, je me séparerais de on épouse. Mais avant cela, il faudra la fin des crises, et surtout l'accord de ma fille. C'était du long terme, l'horizon 2000 environ.

Mais on n'en était pas encore là. Néanmoins je cessai tout contact charnel avec elle. Pas si difficile finalement à supporter pour un homme, pour peu qu'il ait de bonnes revues à sa disposition !

Sinon, un truc qui apparemment ne m'avait pas trop marqué : le passage à la télé en juin 1991. Tous les midis je regardais sur la 5 "que le meilleur gagne", et je me surprenais à répondre à toutes les questions. "si tu es si malin, inscris-toi" me dit aimablement mon épouse, persuadée que je ferai un bide devant les caméras. Or c'est le contraire, les caméras me stimulent !.

Je m'inscris donc et me retrouve avec 199 autres personnes dans un immense studio à Paris.

Je me hisse sans trop de peine dans les 10. Puis avec encore moins de peine dans les deux finalistes. Et c'est moi qui - en me fichant tant que je pouvais de Nagui au passage - répondrai au plus de questions....

Bref, en ce mois de décembre 1991, mon ami-collègue est muté pour Toulouse. Et à partir de janvier, ma collègue Christine et moi allons en baver...

Mais c'est une autre histoire !

20:34 Publié dans beaux moments, moi, Voyage | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mende, radio-nostalgie, télé

18/09/2010

Comment je deviens une vedette de radio (1982/83)

Tout a commencé un jour de juin 1981.

A la suite de l'épisode "Jocelyne", j'avais de nouveau arrêté de manger et j'étais dans un état d'extrême faiblesse quand j'ai eu la riche idée d'aller à Briançon voir un meeting de Michel Rocard.

Que des tuberculeux autour de moi, qui toussaient comme des perdus. Je pense que j'avais dû m'inflitrer dans un groupe où je n'aurais pas dû me trouver.

Bref, je chope la tuberculose, et je me retrouve à l'hôpital de Montpellier. Mes parents, sans voiture, à 68 km, je me sentais très seul. Juste un petit transistor qui me tenait compagnie.

Machinalement, je cherchais un poste, et j'entends quelque chose sur la bande FM, qui n'était pas France-quelque chose. Il y avait de la musique.

Il s'agissait d'une des premières radios locales, "Radio 2000", qui émettait à quelques 50m de l'hosto.

Ils donnaient un numéro de téléphone, que j'ai composé. Et suis tombé sur une bande de jeunes à qui j'expliquai mon cas.

Quelle ne fut pas alors ma surprise d'entendre, quelques minutes après "cette chanson est dédiée à Patrick,qui se trouve à l'hôpital et atteint d'une grave maladie".

J'en avais les larmes aux yeux...

Bien sûr ce n'était pas Nostalgie ni NRJ, mais il y avait de la vie derrière le micro, pas de ces choses aseptisées qu'on entendait (ce qui hélas reveindra) jusque là.

Les mois passent, je finis par sortir de mes hôpitaux (j'en ferai trois : Montpellier, Gap et Marseille).

Et tous les jours, je balaie la bande FM.

Quand un beau jour de novembre je tombe sur une fréquence nouvelle. 104 Mhz.

Dès ce jour je devins auditeur assidu de ladite radio, je passai assez rapidement au stade de supporter, et constatant leur manque évident de titres, je leur proposai alors de leur prêter environ 500 disques parmi le millier que je possédais à l'époque.

Au fil des mois, la qualité de cette radio, tant du point de vue des animateurs que de la technique, s'améliorait sans cesse. Tant et si bien qu'au printemps il était difficile pour une oreille non initiée de savoir que c'était une radio non professionnelle.

Je participai souvent à leurs jeux, et peu à peu, en fidèle auditeur, j'arrivai à connaître la majorité des animateurs. Lesquels me reconnaissaient aussi. Je les admirais bien évidemment, car être derrière le micro avait toujours été chez moi un rêve de gosse.

En mai, le patron de la radio me proposa d'animer des émissions. En fait, à la fois les animer et "faire la technique".

Ne pas faire "du Foucault", c'est à dire uniquement parler derrière le micro, et se faire "servir" par un technicien, non, mais parler et manipuler les manettes en même temps. Celles des micros, des deux platines disques, et des deux platines cassettes. Plus l'insert téléphonique, le cas échéant. Je m'en sentais parfaitement incapable, et je déclinai sa proposition.

Mais le bougre insistait, et alors pour le décourager, j'acceptai pour être enfin tranquille. Quand il aurait vu le résultat, il n'insisterait plus, et je pourrais redevenir enfin un "auditeur actif", ce qui me suffisait amplement.

C'est le 24 juin 1982 que je fus lâché seul, pour une émission de 3 heures. De 11h à 14h, la tranche la moins écoutée et aussi la moins souhaitée ! Bien entendu je pris soin de m'enregistrer, afin d'apprécier ensuite l' étendue des dégâts ! A 14h, revinrent les deux animateurs vedettes de la radio, Cathy et Régis. Régis était le fils du patron, et Cathy son "amie de coeur". Et à leur mine amusée, je compris très vite que je ne risquais pas de leur faire de la concurrence...

Quand, rendu chez moi, j'écoutai les cassettes, cette impression fut confirmée. Radio "locale" ou pas, ce n'était pas une raison pour y faire n'importe quoi, c'est sûr que c'était un rêve de gosse, mais enfin, il y a des limites au ridicule. Je m'apprêtai à le faire savoir au boss de la radio, mais il me précéda.

"Super ce que tu as fait... tu reviens demain j'espère ?

- hmmm, pas de bol, je viens de me réécouter et j'ai réalisé que la radio et moi on n'était pas passés par la même porte !

- Oui, c'est sûr, il y a quelques "erreurs de jeunesse" , mais je t'assure que tu as un formidable potentiel. La voix d'abord, et tes connaissances en chansons. Et, de toutes façons, je préfère un véritable animateur à la bande qui passe à cette heure-là... Je te le demande comme un service ! "

Bon, là c'est différent, si c'est pour un service, alors pourquoi pas ? Mais je ne l'aurai pas pris en traître!

Et se succèdèrent alors mes Flash-Back, émissions de trois heures que je réalisais en direct au gré de mes horaires - irréguliers - de travail . Car j'étais bénévole, ne pas l'oublier !

Progressivement, je m'améliorais. Et un jour - bonheur suprême - Cathy et Régis eux-mêmes vinrent me dire que "je me débrouillais vraiment très bien"...

Arriva la grille de rentrée, que tous les animateurs attendaient avec fébrilité. C'était une sorte de distribution des prix, les heures d'antenne étant fixées en fonction de la qualité des animateurs. Les "moins bons" tremblaient, surtout ceux qui passaient souvent à l'antenne. Dont le cousin germain de Régis, Jean-René, animateur "moyen" qui avait droit à 8 heures hebdomadaires.

Cela se corsa quand le boss parla d'un nouveau venu, un certain André, ex-professionnel, et doté d'une voix exceptionnelle. Il lui était alloué... 6 émissions par semaine ! Nous étions "ravis" lol ! Et, un peu sadiquement, on l'entend donner ses "bons points". Les meilleurs animateurs voient leur quota diminuer, d'autres sont purement et simplement virés.

Je finis par m'apercevoir que mon tour n'arrive pas, et j'en tire la conclusion - logique - que si je passais très bien comme bouche-trou estival, c'était une autre affaire pour être digne de la grille de la rentrée 82/83. C'est alors qu'il commence à me fixer. Cathy et Régis aussi.

"Cette année j'ai décidé de prendre des risques. En dehors des piliers historiques et incontestés Cathy et Régis , ( là les regards sont plutôt dubitatifs ) j'aligne deux jokers sur la grille 82/83, André donc, et ... Patrick."

Je manque défaillir.

J'en pleurerais presque, et en plus je me trouve très très gêné par rapport à ceux qui ont co-fondé la radio, bien avant que j'arrive, dont certains sont évincés. Mais tous me rassurent "Non Patrick, tu le mérites amplement, tu passes vraiment très très bien à la radio".

C'est ainsi que je me retrouve avec 22h30 d'antenne par semaine !

Réparties dans 6 émissions différentes, dont une de variétés, un jeu, le hit-parade, une émissions de dédicaces, les informations, et une émission d'actualité quotidienne, "Studio 104" que j'animerai avec Cathy !!! Dans cette émission j'accueillerai pas mal de vedettes, dont Memphis Slim, Nazaré Péreira, El Chato, L'Homme du Picardie, Dick Annegarn...

Personne - et surtout moi - n'aurait parié un liard sur le duo Cathy / Patrick. Tout le monde était habitué à Cathy et Régis, pas évident de changer les habitudes des auditeurs .

Mais la mayonnaise va très vite prendre. Une certaine rivalité s'installe entre elle et moi, qui nous galvanise et nous fait donner le meilleur de nous-mêmes. Et, à l'écoute des émissions, on la sent bien cette complicité rivale...

Cependant, que "Patrick et Cathy" passent mieux que "Cathy et Régis" ne plaît pas du tout à ce même Régis. En plus il est fou amoureux de sa belle Béarnaise, et me considère comme un double rival.

Au fil des mois, je deviens de plus en plus populaire parmi les auditeurs. J'en fais de plus en plus participer par téléphone dans mes émissions, et ceux-ci m'envoient des compliments à l'antenne ! Plus ça ira, plus ils devront "faire la queue" pour passer dans mes émissions. Certains me diront même avoir essayé plus de 50 fois avant de réussir à m'avoir ! C'est la gloire !!

C'est la gloire, et je me prends le melon. Melon entretenu par le fait que chez moi, à 40 kilomètres de la station de radio, personne ne sait que le Patrick de la radio locale, c'est moi !!! Dès que je quitte mon studio, je me transforme en Cicatrice anonyme, signe distinctif néant. Mais à Gap, là je redeviens le Patrick de radio 5, signe distinctif Géant, celui à qui on demande des autographes (si !) ) celui qu'on se dispute pour danser un slow, voire plus si affinités !

Je me souviendrai toute ma vie du jour où mon chef de bureau (un mec sympa, heureusement) a appris que son agent n'était autre que "le fameux Patrick de Radio 5"; à partir de là il ne m'a plus regardé de la même façon, ainsi que mes collègues. Mon travail a soudain laissé à désirer !

Mais il n'y avait pas que les collègues. Ma popularité déplaisait à de plus en plus de monde.

Tout a commencé par les "trois dirigeants" : le boss, Régis et Cathy. Sans le vouloir du tout, je leur faisais de l'ombre, ils n'admettaient pas qu'un mec venu de nulle part leur souffle la vedette. Et le pompon fut atteint le jour où le Dauphiné Libéré publia un sondage sur les animateurs radio les plus écoutés à Gap.

J'étais en tête !!! Devant Foucault lui-même et Macha Béranger !

Alors, le Boss (qu'on appelait affectueusement "Papy Muzol") me proposa un contrat. Le double de ce que je gagnais en tant que fonctionnaire. Mais un contrat de trois ans...

J'hésitai à prendre une telle "dispo" que je savais que je devais partir d'Embrun au retour.

Je refusai.

Alors, conscients de ce que je représentais (un électron libre) les "trois grands" décidèrent d'avoir ma peau radiophonique. Tous les moyens, même les plus vils, furent utilisés pour que je m'en aille (car ils ne pouvaient pas me virer, ça aurait fait trop de bruit) . Ce fut d'abord une lettre-bidon adressée au patron que j'aurais lue. Faux, bien entendu.

Mais très efficace. La rumeur s'entretient très bien de saloperies pareilles.

Ensuite on passa à plus "fin". Par exemple quand un auditeur osait critiquer une émission, c'était forcément "mes copines" qui appelaient !

Puis on en vint carrément aux grands moyens : suppression de la moitié de mes émissions à la grille 83/84. Bronca des auditeurs, à qui le boss expliquait ... que c'était à ma demande ! Bien entendu, si je rectifiais, c'était la porte...

Entre-temps, côté féminin, je ne "chômais" pas ! J'avais tant à rattraper ! Pour ne parler de celles qui me marqueront le plus, il y eut Jeanine (13 ans de plus que moi), Marie-France (mon âge) et celle qui allait devenir Mme Cicatrice (deux ans de plus).

Très vite il fut question de mariage, et je capitulai le samedi d'avant.

Par solidarité, André claqua la porte, et privée de quelques 60% d'heures d'antenne, la station ne tarda pas à mettre la clé sous la porte.

Aujoud'hui, je ne leur en veux pas, car en tant que chef d'entreprise, c'était la seule solution, si je voulais payer mes permanents : se débarrasser du plus populaire qui pouvait partir à tout moment.

Trois mois plus tard j'entrerai , à Embrun, dans une petite radio associative, où je ne fis pas de bruit. J'y restai un animateur "comme les autres", je participai activement "dans la coulisse", en tant qu'administrateur - toujours bénévole - et membre du bureau.

Et le jour où j'ai annoncé mon départ, cause mutation, j'eus la joie de voir toute l'équipe réunie autour d'un pot gigantesque.

Du reste, ils m'ont invité pour le quinzième anniversaire. Février 1998, pile à la mort de ma maman..

Je ferai bien d'autres radios, y compris Nostalgie (1988/89), toujours en bénévolat et la fin sera en août 1997, alors que depuis deux ans je n'étais plus en état de parler devant un micro...

Mais ça, c'est une autre histoire !

Je vous embrasse.

PS :

Un échantillon

05:20 Publié dans beaux moments, moi | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : radio libre, gap

09/09/2010

Voyage de noces au Tyrol...en mob (1974) - II

Lundi 15 juillet 1974.

Il nous reste 5 jours et 328 F (328 euros actuels) pour boucler notre voyage de noces. Plus question d'arriver en cyclo dans les Cévennes, on sait dores et déjà, ma petite épouse (18 ans je le rappelle) et moi que nous devrons désormais finir ce voyage comme on l'a commencé, c'est à dire par les bons soins de la SNCF.

Mais on ignore encore dans quelle gare nous prendrons le train et où nous laisserons les cyclos en "bagages accompagnés".

Bon, alors nous sommes à Aarberg (Suisse) et le temps est plutôt frisquet.

J'ai discuté avec mon épouse, elle tient à voir "les lieux", que j'évite soigneusement depuis quatre ans.

En fait elle veut voir celle que j'ai embrassé pour la première fois.

Celle qui m'a fait accomplir - selon elle - un exploit hors du commun.

Mais ça, pas question... en plus dans notre voyage de noces, cela me parait totalement déplacé !

Je veux bien aller jusqu'à la frontière, Ste Croix, mais pas plus loin. Là-bas, je verrai...

Donc, départ vers l'ouest. Première étape, Neuchâtel, 37 km.

J'adore ! On ne peut résister à la tentation de prendre un vieux tramway qui nous hisse 200 mètres plus haut, d'où on a une vue géniale sur la ville et le lac.

Lac que nous longeons ensuite pour atteindre Yverdon.

Yverdon où mes parents avaient pour projet d'ouvrir un mini-restaurant pour leur retraite...

Deux ans auparavant nous y avions couché mon père et moi, le projet n'était pas abandonné, mais qui aurait pu croire que, deux ans après, ils se serait installé dans les Cévennes (où il allait passer le plus clair de sa vie - 34 ans) et que moi je serais marié...?

Bon, c'est pas le tout, mais il faut l'attaquer, cette côte de Ste Croix, cette côte que j'ai tant et tant de fois gravie avec mon solex, 4 ans plus tôt, sachant que de l'autre côté de la montagne une jeune fille m'attendait, avec une grappe de raisins à la main...

Là, personne ne m'attendait, et c'est avec mon épouse que j'allais monter ces 17 kilomètres.

Pas de doute, le Peugeot 104 est supérieur dans les côtes au solex "flash" !. Les dix-sept bornes - avec 700 m de dénivelé - sont parcourues en même pas une demie-heure, et c'est sous la pluie que nous nous engouffrons dans le premier hôtel qui nous tend les bras, l' hôtel de la gare.

Pluie que je prends comme prétexte pour ne pas aller plus avant, c'est à dire vers la France, que nous avons quittée à Vintimille depuis à présent 8 jours, et qui n'est plus qu'à 9 kilomètres.

L'ennui, c'est qu'il y a beaucoup plus qu'une frontière à passer pour moi...

*******************

Le lendemain matin, il fait beau, presque chaud, et après avoir pesé le pour et le contre, nous décidons de... faire demi-tour, direction Lausanne.

Lausanne où nous ferons des achats fort intéressants ! Car si le franc Suisse est à 1.65 FF, certains articles sont hypercompétitifs malgré le change. C'est ainsi que nous faisons l'emplette d'un magnétophone à F 90.- (c'est comme ça qu'ils marquent les prix là-bas !) un "minicassette" valant en France plus de 400 ! Et d'une cellule photo-électrique pour ma Rétinette Kodak, introuvable chez nous...

Et puis - après celui de Neuchâtel la veille, c'est le Léman que nous longeons à présent.

Direction Genève, puis Annecy, espérant arriver à St Etienne de St Geoirs, l'endroit où nous devons habiter d'ici peu, après le "purgatoire" de Roissy.

Mais la température devient de plus en plus dure à supporter, ainsi que la circulation quasi infernale. C'est un camion qui, en me faisant déporter vers le bas-côté (j'évite la chute de justesse) qui nous fait complètement changer de cap.

Ce sera dans les montagnes Jurassiennes que nous finirons notre voyage de noces...

Il nous reste 202 francs (soit 200 de nos euros) pour finir le périple, et connaissant les prix pratiqués en Haute-Savoie (déjà !) nous savons qu'en deux jours ils seraient bouffés. Alors si on peut faire durer...

Et donc à Nyon, nous entamons la grimpette vers la montagne. La canicule laisse place à une bonne douceur, puis à une relative fraîcheur, puis... à un crachin glacial ! Le thermomètre que j'ai placé sur mon phare avant m'indique 11 degrés :(

Ce sera aux Rousses que nous franchirons la frontière.

Le douanier ne tient pas à quitter sa guérite pour contrôler deux petits cyclos inoffensifs, et, comme la veille, le premier hôtel est le bon.

Le bon dans tous les sens du terme, car cet hôtel (de la Redoute, ça ne s'invente pas !) ne nous coûte que vingt petits francs (ce qui signifie un jour de plus... peut-être ?) avec un très bon confort (douche-WC) et nous ne pouvons éviter, en bons franchouillards qui viennent de quitter 8 jours leur pays, de comparer la chambre que nous avons avec le semi-grenier de la veille, qui nous avait coûté deux fois plus de fric.

Nous ne pensons évidemment pas au magnétophone et à la cellule, qui en revanche, nous avait fait économiser un bon petit paquet...

**********************

Mercredi 17 juillet. Il fait beau et frais. Très frais même ! C'est avec 6 petits degrés au thermomètre que nous descendons vers Morez, ville que les passionnés de train ne doivent pas rater, avec les trois viaducs et qui est également le berceau de la lunetterie française.

Au cours du déjeuner revient la question de Brigitte.

Bon, OK, pour aller de nouveau par là-bas...!

Seconde tentative, attaque cette fois par le flanc sud !!!

Ce sera par une route "blanche" liserée de vert sur la carte Michelin ("route tranquille et pittoresque") que nous quitterons la nationale à Morbier pour nous diriger vers le Haut-Doubs.

Je retrouve le lac de St Point, qui émerveille ma jeune épouse, laquelle tient absolument à ce qu'on passe la nuit dans ce coin !

Mais les tarifs sont implacables... A Malbuisson, les rares hôtels qui n'affichent pas complet n'ont que des chambres "bains-WC" à 50 balles ! Je sais, je sais, 50 euros pour une chambre bains WC au même endroit, je sauterais dessus tout de suite ! Si la moyenne des prix, depuis 1974, a été multipliée par 6 ou 7, pour l'hôtellerie je dirais bien par 20 !

C'est à Chaon que nous trouverons "la perle".

Un petit hôtel "simple et confortable", qui nous propose des chambres à ...15 F ! Et des repas à 15 - les deux - aussi si nous y passons au moins 3 nuits. Je suis repassé il a quelques jours devant cet hôtel. Du reste he passe souvent par là, c'est presque la route entre Ouhans et Lons le Saunier. Et bien les prix des chambres sont loin, très loin, d'être à 15 euros ! Même 30...

Nous en passerons finalement...quatre, notre voyage de noces s'achèvera donc par des mini-vacances dans le Haut-Doubs !

Le jeudi 18 sera le jour du "test"...

Ayant absolument besoin de vêtements propres, et Pontarlier à l'époque ne disposant pas encore de ses 3 hypermarchés, il nous faut nous rendre en Suisse pour cela. Et oui, côté vêtements, la Suisse était encore très compétitive il y a 36 ans ! Alors, c'est soit Neuchâtel, soit Yverdon.

Yverdon nécessitant le passage par le village que j'essaie d'éviter depuis 4 ans.

C'est une réflexion un peu agacée de Mireille qui me fait choisir cette solution la mort dans l'âme :

"Tu ne dois pas m'aimer tant que ça si tu as si peur de passer là-haut"...

Oui, "là-haut", le "toit du Haut-Doubs à près de 1200 m d'altitude. Deux fois plus haut que mon futur petit village, si près quand on y pense.

Elle ne comprend pas que ce n'est pas une question d'amour, mais tout autre chose. J'avais tellement vécu de trucs justement "là-haut"...

C'est en montant la côte que je commence à avoir cette sale envie de vomir que je connais bien. Tout seul, j'aurais largement fait demi-tour, mais là pas question. Du reste Mireille le sait. Elle reste soigneusement derrière au cas où j'aie des velléités de fuir...

La traversée du village (deux bons kilomètres) est un véritable calvaire. Je fonce tant que je peux, espérant ne pas croiser celle qui aurait pu être mon épouse à la place de Mireille. Et c'est soulagé que je parviens au poste de douane.

La Suisse, de nouveau.

Qui, ce jour-là signifiait un énorme soulagement...

Mon épouse est compréhensive, elle est d'accord pour que le retour se passe par Vallorbe !

La fin de ce voyage approche.

Le vendredi 19 et le samedi 20 seront employés à nous balader dans ce coin si magnifique.

En évitant soigneusement d'aller "côté est" !

La gare d'où nous partirons sera donc celle de Pontarlier.

Nous avions dépassé de 114 francs notre fameux budget, mais ces 15 jours resteront à jamais gravés dans nos deux mémoires.

Je vous embrasse.

19:32 Publié dans beaux moments, moi, Voyage | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mireille, voyage de noces, mobylette, suisse